Date:

Il 4 novembre 1964, il fisico John Stewart Bell pubblica un breve articolo intitolato On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. In poche pagine dimostra un problema che aveva tormentato la fisica per trent’anni: la natura profonda della realtà quantistica può essere indagata sperimentalmente.

Il suo ragionamento parte da un fenomeno che il fisico e premio Nobel Erwin Schrödinger aveva battezzato entanglement: una connessione misteriosa tra due particelle che, dopo aver interagito, si comportano come un unico sistema. Misurare una proprietà su una particella determina istantaneamente il risultato della stessa misura sull'altra, anche se si trovano a distanze immense.

Einstein guardava con sospetto a questa “azione a distanza” trovandola “inquietante”, come la definì con una punta di ironia, convinto che la meccanica quantistica fosse una teoria incompleta e inadatta a descrivere la realtà. Insieme a Podolsky e Rosen, nel celebre articolo del 1935 sul paradosso EPR, ipotizzò l’esistenza di “variabili nascoste” che avrebbero potuto fornire una spiegazione del fenomeno senza violare i principi di località e realismo della fisica classica.

Bell capovolge la prospettiva. Formula un teorema che, per la prima volta, permette di mettere alla prova empiricamente due visioni del mondo radicalmente diverse: quella della fisica classica, con il suo determinismo e la sua località, e quella della meccanica quantistica, con le sue correlazioni che violano il senso comune.

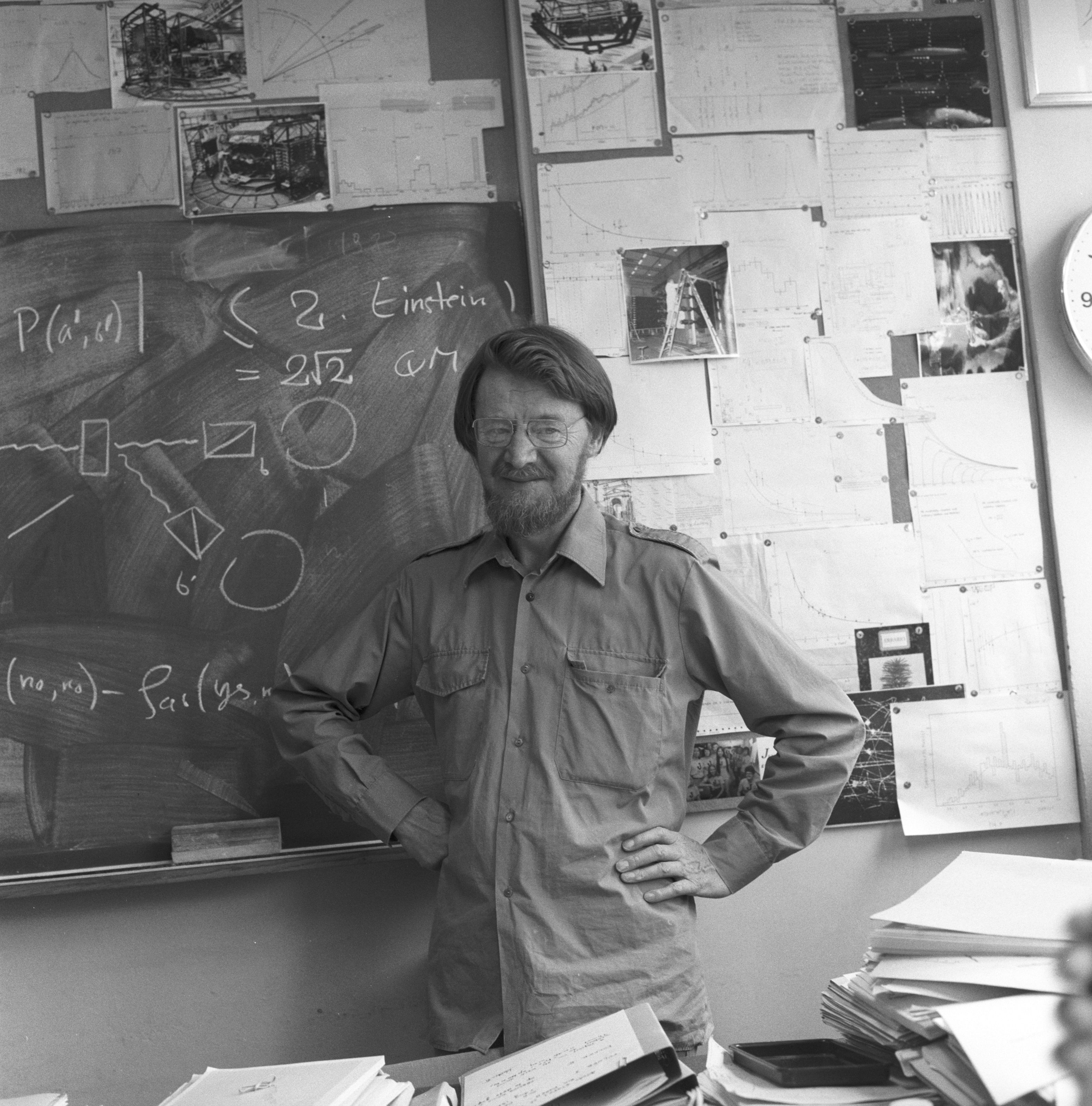

John Bell al CERN di Ginevra, ©CERN PhotoLab [CC-BY-4.0]

Le cosiddette disuguaglianze di Bell stabiliscono dei limiti matematici alle correlazioni tra particelle, che dovrebbero valere se esistessero davvero delle variabili nascoste locali. Bell prende l’esempio di due particelle di spin 1/2, create in uno stato di singoletto e lanciate in direzioni opposte. Secondo la meccanica quantistica, se si misura lo spin di una particella lungo una certa direzione, la stessa misura sull’altra particella darà sempre il risultato opposto.

Da questo Bell trae una conclusione: le previsioni della meccanica quantistica non possono essere spiegate da nessuna teoria che rispetti al tempo stesso località e realismo. Se si vuole conservare l’idea che le particelle abbiano proprietà definite prima della misura, bisogna accettare che ciò che accade a una possa influenzare istantaneamente l’altra, una possibilità esclusa dalla relatività. L’alternativa è rinunciare al determinismo classico e ammettere che le proprietà quantistiche non esistono fino al momento della misura.

La conferma arriva vent’anni dopo, con gli esperimenti di Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger. Le loro misure mostrano che la natura viola le disuguaglianze di Bell: l’entanglement è reale. Il 4 ottobre 2022, i tre fisici vengono premiati con il Nobel "per gli esperimenti con fotoni entangled, che hanno stabilito la violazione delle disuguaglianze di Bell e aperto la strada alla scienza dell’informazione quantistica".

Oggi il teorema di Bell, nato per risolvere un paradosso, è il fondamento di nuove tecnologie: dalla crittografia quantistica, che rende le comunicazioni inviolabili, ai computer quantistici, che sfruttano sovrapposizione ed entanglement per eseguire calcoli impossibili per i computer classici.

Autrice: Irene Schillaci

#IYQ2025 #Disuguaglianze_di_Bell #Teorema_di_Bell #Entanglement #FisicaQuantistica #QuantumScience #QuantumTechnology

Seguite la rubrica Weekly Quantum per scoprire come la scienza quantistica sta plasmando il nostro presente e il nostro futuro: ogni settimana, notizie, scoperte, innovazioni, curiosità e giochi per esplorare il mondo quantistico.